10月1日よりサービス開始となった業界初となる幼児教育研修プログラム。

弊会の理事も務めてくださっている石川幸夫氏がこれまで積み上げてきた幼児教育の知見を余す事なく盛り込み、体系化したのが本プログラムです。

これまで成績という評価がなかった幼保の教育が、2023年度より小学校入学時の学力差をなくすべく、文科省主導で「幼保小の架け橋プログラム」が展開されます。これは文科省管轄の幼稚園だけでなく、厚労省管轄の保育園、内閣府管轄の認定こども園まで対象範囲が及びます。これまで小学校のような教科的指導がなかった保育園、認定こども園では子どもたちが進学後、園によって学力の差が生まれてきてしまいます。

小学校教諭も同様に「幼保小の架け橋プログラム」が実施されることへの対策が充分でないという調査結果から、幼児期と学童期の接続期を重要視した本サービスをリリースすることを決定しました。

@Press

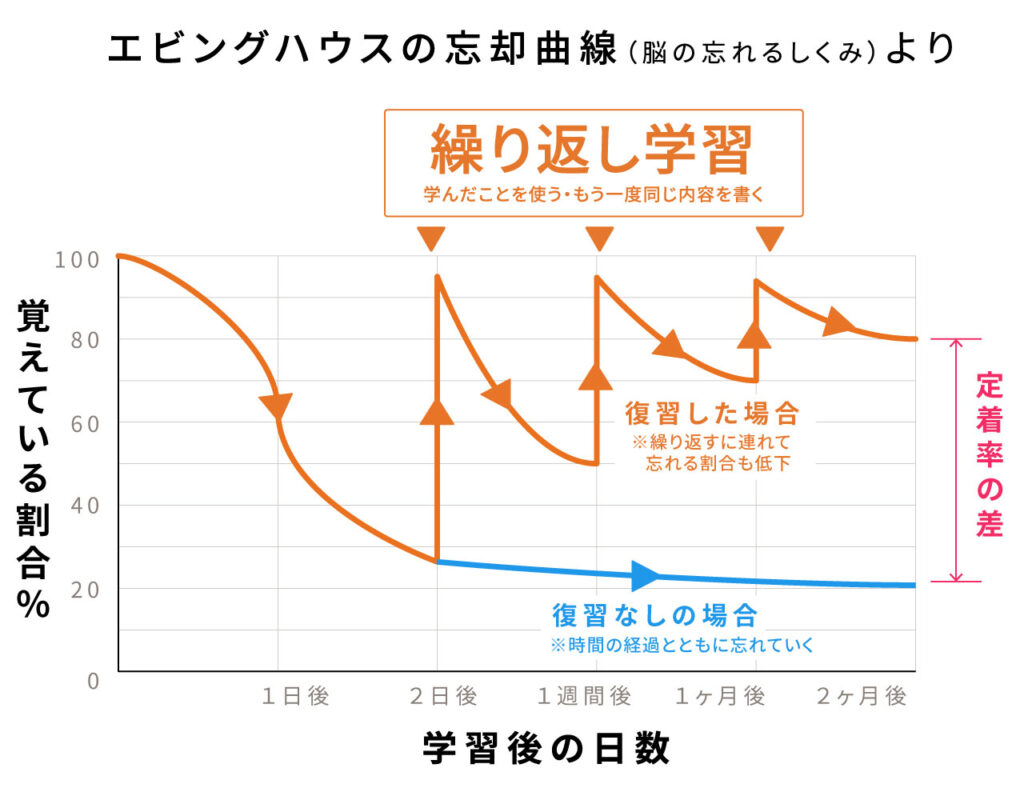

短期記憶から長期記憶に移行するまでは繰り返し学習が必要ですが、大事なのは螺旋階段状にカリキュラム、テキストが展開される事です。

ただの繰り返しでは子どもたちは飽きてしまいます。飽きると言うことは勉強することがつまらなくなり、学習意欲の低下に繋がります。

そこで私たちが展開しているのはプリントに依存しない指導、教えない指導です。

プリントに依存しない指導、教えない指導というのはとても先生としての資質に依存します。

このメソッドやノウハウで一番難しいところは、理論を子どもたちの前で実践することにあります。

これまで石川先生の研修を受けてきた先生方は一様に「それは知っています」「もっと即効性のある具体的な手法を!」と答えを欲しがるのです。(既に先生方に思考力がない)

ですが子どもの前に立ち、指導をしてみるとまるでできません。それはなぜか?

相手が子どもという生きた人間だからです。そのナマモノに対し、子どもの抱える背景や感情を分析できる能力(=子どもを見る力)が必要不可欠です。

その指導が子どもたちに浸透した段階で初めて教えない指導が成り立ち、子どもたちに思考力をもたらします。

フィールホームが取り組む支援

キッズスクールアップル富ヶ谷

石川メソッドを軸に幼児期からの学習支援をしております。

英語、国語、算数、プログラミング、小学校入学準備、小学校の6コースの展開

幼児期から学習を開始している生徒では小学校1年生の時点で偏差値65を超えています。

行政と協業したイベント開催

渋谷区社会福祉協議会の子どもテーブル事業

中野区の区民公益活動政策助成の採択を受けて活動を展開しております。

芸人さんのお笑いの力と石川先生による子育て相談を用いた企画や地元の任意団体と連携した内容で各回満員と好評をいただいております。

「もじ」「かず」「ちえ」

幼児教育には小学生の様なカリキュラムが存在しません。

石川先生が提唱する幼児の教科としてもじ、かず、ちえの3領域にまとめて指導を展開。

石川教育研究所が開発した、有名進学塾も欲しがるオリジナル教具、教材をOEMで使用。

石川教育研究所 代表の石川幸夫先生 完全監修のこのプログラム

石川先生はこれまで

- 6万人を超える先生方に研修を実施

- 幼児・小学生教育の第一人者と言われ、40年以上の指導と研究

- バイキングやとくダネ!と言ったメディアにも多数出演

- 教育専門雑誌「月刊私塾界」での連載「新・授業改革を目指して」

- 全国の私塾からの研修、カリキュラム、教材の製作依頼

などの活動をされています。

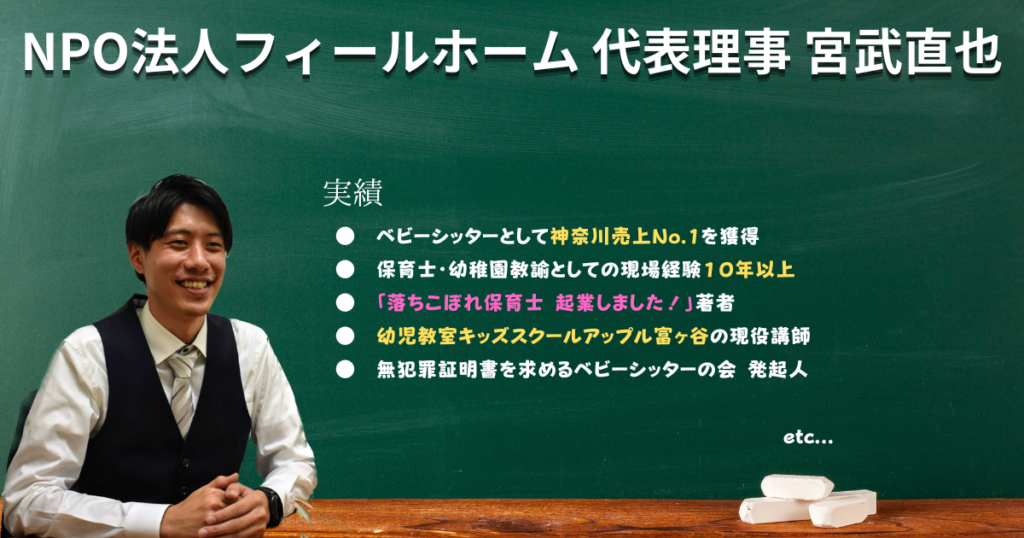

NPO法人フィールホーム 代表理事の宮武直也 このプログラムの講師を務める

宮武先生はこれまで

- ベビーシッターとして神奈川売上No.1を獲得

- 保育士・幼稚園教諭としての現場経験10年以上

- 「落ちこぼれ保育士 起業しました!」著者

- 幼児教室キッズスクールアップル富ヶ谷の現役講師

- 無犯罪証明書を求めるベビーシッターの会 発起人

などの活動をしています。

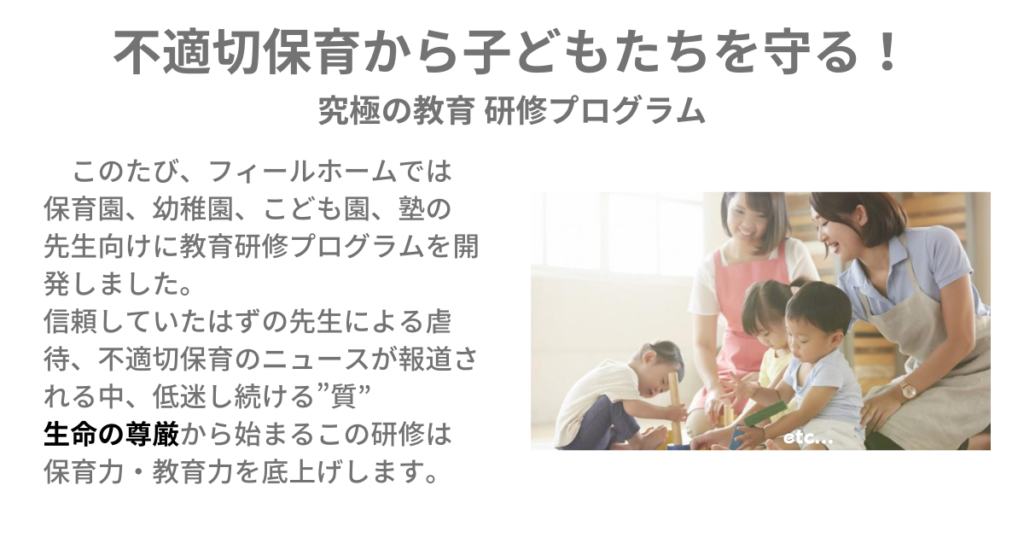

止まらない不適切保育

保育施設で園児への虐待や不適切保育が全国で続いたことを受け、保育施設が対策に乗り出している。研修の充実や、発生時の対応を明文化することなどで、専門家は「各施設での丁寧な取り組みが必要だ」と話す。(木引美穂)

セルフチェックリストで点検

昨年12月、静岡県裾野市の私立認可保育所「さくら保育園」で園児を宙づりにするなどしたとして、園で働いていた保育士の女3人が暴行容疑で静岡県警に逮捕された(3人とも処分保留で釈放)。 事件後、各地で活用されているのが、「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」だ。保育所勤務の保育士らでつくる全国保育士会が2017年に作成した。厚生労働省もこのリストを使って保育のあり方を点検するよう施設に呼びかけている。

リストでは、不適切な関わりを「子ども一人一人の人格を尊重しない」「物事を強要する・脅迫的な言葉がけ」など五つに分類。「ご飯をこぼしたことを、他の子どもが大勢いる前で指摘する」といった不適切な関わりと改善策の例を確認できる。 北九州市の認定こども園「あけぼの愛育保育園」では、17年から保育士らがこのリストを活用して自身の保育のしかたを点検している。今回の事件を受け、新たに短時間パートの保育士もリストを使った研修に参加させることにした。園長で全国保育士会副会長の北野久美さんは、「各園が自分たちの保育の良い点は伸ばしつつ改善点を見つけ出す手段として、継続して使ってほしい」と話す。 東京都板橋区の認可保育所「わかたけかなえ保育園」は、虐待や不適切事案が起きた場合の指針を改定した。職員や保護者が、不適切事案を発見した場合はその場で行為を即時中止し、園長への報告を必須としたほか、園長は速やかに事実確認を行うことを明文化した。園長の山本慎介さんは、「誰が何をするかを明確にすることで、不適切事案の予防につながる」と強調する。

防犯カメラや研修で事故防止

神奈川県藤沢市の認可保育所「五反田保育園」では、園内に防犯カメラを約10年前から導入している。保育士の目が届かないところで起きたけが、けんかの原因究明にも生かせるよう数を増やし、現在は23台が稼働する。園長の伊沢昭治さんは、「子どもがけがをしたときに客観的な事実を確認でき、保護者への説明や改善に生かせる。虐待の抑止にもなると思う」と話す。 厚労省が定める「保育所保育指針」には、保育士らに研修機会を確保し、専門性の向上が図られるように努めることは施設長の責務であるとしている。 大阪教育大教授(保育学)の小崎恭弘さんは、「保護者が安心して子どもを預けられるよう、施設長や運営主体の法人は、人権に関する研修などを丁寧に行い、保育士らの職業倫理の向上に努めていくべきだ」と話している。

読売新聞オンラインより

申し込みまでの流れ

フォームより必要事項を入力して説明会申し込み

別途打ち合わせにて担当者とスケジュール調整、契約締結